Beobachtung der rekurrierenden Nova "T Coronae Borealis".

Bei "T Coronae Borealis", abgekürzt T-CrB, haben wir es wie immer bei rekurrierenden Novae (nicht zu verwechseln

mit "Supernovae"), mit einem Doppelsternsystem zu tun, bei dem der eine Stern ein Roter Riese und der andere ein

Weißer Zwerg ist. Der Rote Riese steht am Ende seiner "Lebenszeit" und hat sich weit aufgebläht. Der Weiße Zwerg hat

seinen "Tod" schon hinter sich. Bei ihm ist die Kernfusion beendet und er hat sich, durch die eigene Schwerkraft

welcher der nötige Gegendruck der Fusion fehlt, zu einem kleinen, kompakten Reststern entwickelt.

Wenn der Abstand der beiden Komponenten sehr gering ist, gerät die "Atmosphäre" des Roten Riesen in den

Gravitationsbereich des Weißen Zwerges. In dieser Konstellation zieht der Weiße Zwerg Materie, weitestgehend Wasserstoff,

des Roten Riesen zu sich herüber. Dieser Wasserstoff stürzt nun nicht gradewegs auf den Weißen Zwerg, sondern der im

System enthaltene Drehimpuls zwingt ihn auf eine Spiralbahn, es bildet sich eine Akkretionsscheibe.

Auf der Oberfläche des Weißen Zwerges entsteht mit der Zeit eine Schicht aus Wasserstoff. Diese wird zunehmen dicker,

dichter und heißer, bis zu dem Moment, in dem dort eine Thermonukleare Fusionsreaktion zündet, sozusagen eine Sternweite

"Wasserstoffbombe".

Dies ist der Ausbruch der "Nova", in der das System, praktisch schlagartig, um viele Größenordnungen heller wird.

Diese Helligkeit nimmt dann im Laufe von Wochen wieder ab. Der Weiße Zwerg selber und der Rote Riese bleiben bei dieser

Explosion unversehrt, somit kann der Zyklus von neuem beginnen.

Im Falle von T-CrB wurden in der Vergangenheit schon mehrere dieser Ausbrüche beobachtet und dokumentiert.

Deshalb ist bekannt, dass die Nova eine Helligkeit um die 2 Mag erreicht und sich die Ausbrüche in einem zeitlichen

Abstand von ca. 80 Jahren ereignen.

Nun gab es schon einige Hinweise darauf, dass der Ausbruch unmittelbar bevorstehen könnte, allerdings lässt

er bisher auf sich warten. Viele Amateurastronemen und Profis warten nun auf den Ausbruch von T-CrB, denn die Nova

befindet sich mit ca. 2700 Lichtjahren Entfernung in "relativer" Nähe und ist somit mit einfachen Gerätschaften

zu beobachten.

Zu finden ist T-CrB westlich des Sterns "Epsilon Corona Borealis":

Zu dem Thema möchte ich noch auf Erik Wischnewskis YouTube-Folge 191 zu "T-Coronae Borealis" hinweisen, sehr sehenswert:

Hier klicken!

In einer Diskussion auf dem Forum des "Astrotreff" beschrieb Wolfgang Vollmann, wie er mit einfachen Mitteln die

Helligkeitsentwicklung der potentiellen Nova verfolgt:

Hier klicken!

Er nimmt mit einer nicht nachgeführten DSLR mit 135mm Teleobjektiv eine kleine Serie Bilder auf, stackt diese und

bestimmt die Helligkeit des Systems.

Die Thematik fand ich so interessant, dass ich mich entschloss, in die regelmäßige Beobachtung des Systems einzusteigen.

Zum Einsarz kommen seither:

- Kamera: Canon EOS 450d unmodifiziert (alt gedient)

- Objektiv: 135mm / 3,5 MC Zeiss Sonnar (Altglas)

- Das ganze auf einem betagten Foto-Stativ

Ich nehme, je nach Wetterbedingungen, ca. 50 Rohbilder mit je 3,2 Sekunden bei 400 ASA auf, die Kamera lasse ich

dabei einen internen Dark-Abzug machen. Flats fertige ich nicht an, die sind nicht nötig, wenn sich der Referenzstern

in unmittelbarer Nähe befindet.

Die Messung der Helligkeit erfolgt im grün-Kanal, da dieser dem etablierten V-Band am ähnlichsten ist.

Als Vergleichsstern nutze ich "HD 143128", für den eine Helligkeit von 10,3 Mag angegeben wird.

Hier ein Ausschnitt aus einer Aufnahme mit dem Mess-Fenster rechts daneben:

Gestackt und gemessen wird in Fitswork. Die fotometrische Messung hat Erik Wischnewski auf seinem YouTube Kanal

in der Folge 78, "Photometrie mit Fitswork" schön erklärt:

Hier klicken!

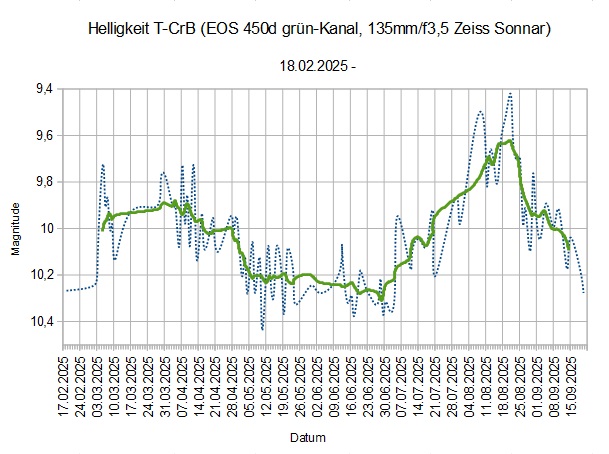

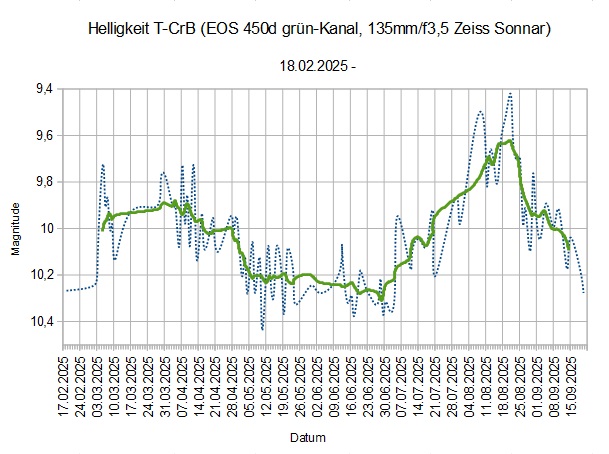

Die gemessenen relativen Magnituden trage ich dann mit Datum und Uhrzeit in ein Tabellenkalkulations-Programm

(OpenOffice Calc) ein. In diesem erfolgt auch die Verrechnung mit der Magnitude des Referenzsterns. Abschließend

erstelle ich ein Diagramm mit den Messwerten und einer leicht geglätteten Kurve über die Zeit.

Hier das aktuelle Diagramm zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Web-Seite:

Durch Vergleich mit Messungen des Users "gateway" im entsprechenden Thread auf astronomie.de:

Hier klicken!

konnte ich den Verlauf meiner Kurvenform gut verifizieren, allerdings enthalten meine Ergebnisse einen systematischen

Offset von ca. 0,2 Mag:

Meine Messungen: braune Balken, "gateway"s Messungen: blaue Kurve

Achtung, die Y-Skala ist bei dieser Darstellung gespiegelt, d.h. hell = unten, dunkel = oben!

Auf der Web-Seite der AAVSO:

Hier klicken!

kann man, unter vielem Anderen, die Ergebnisse der weltweiten Beobachtungen von T-CrB einsehen und auch Lichtkurven

generieren lassen. Dies habe ich für den von mir beobachteten Zeiraum einmal gemacht und versucht, meine Messkurve zu

überlagern:

Hier sieht man wieder den systematischen Offset in meinen Messwerten.

Meine Vermutung für dessen Ursache gehen in Richtung einer unglücklichen Auswahl des Referenzsterns meinerseits.

Meiner Überlegung nach, müsste nämlich ein deutlicher Unterschied im Spektrum (blau, also heiß bzw. rot, also kalt)

bei einer Messung nur im Grün-Kanal, einen systematischen Offset-Fehler verursachen. Also habe ich mal ein paar Aufnahmen

her genommen, auf 200% vergrößert, die Farbsättigung gnadenlos auf 800% hoch gezogen und Referenzstern und T-CrB

nebeneinander gestellt:

Das Bild untermauert meine Vermutung. Um dies zu bestätigen, habe ich für meine nächsten Messungen eine zusätzliche

Auswertung mit einem anderen Referenzstern angedacht. Allerdings werde ich meine ganzen bisherigen Messungen nicht nochmals

überarbeiten. Es würde mir reichen, den Grund für die Abweichungen zu identifizieren.

Was sehen wir nun an der ermittelten Kurve?

Bei den periodischen Schwankungen handelt es sich natürlich nicht um den erwarteten Ausbruch, der würde bei dieser

Skalierung weit durch die Zimmerdecke gehen und er verliefe auch auf einer ganz anderen Zeitskala.

Jetzt könnte man spekulieren, dass es sich bei dem Binär-System auch noch um einen Bedeckungsveränderlichen handelt.

Dann würde der eine Stern den anderen periodisch verdecken / überlagern und es käme so zu Helligkeits-Schwankungen.

Dem ist aber nicht so. Wir schauen von uns aus schräg unter 67° auf die Bahnebene des Systems und so sehen wir immer beide

Komponenten. Aber was ist es denn dann?

Bei einer solchen Konstellation, bei der der Weiße Zwerg dem Roten Riesen Materie "abzwackt", ist deren Abstand so gering,

dass die Gravitation des Weißen Zwerges den Roten Riesen deutlich verformt. Man könnte sich das so vorstellen wie einen

tropfenförmigen Luftballon, der an der Seite des Einblas-Schlauches üblicherweise langgezogen erscheint. An dieser Seite

"nuckelt" der Weiße Zwerg.

Rotiert nun die ganze Anordnung, so sehen wir abwechselnd die runde und die längliche Oberfläche des Roten Riesen.

Die langgezogene "Breitseite" hat natürlich eine größere Oberfläche als die "runde" Ansicht und somit auch eine höhere

Gesamthelligkeit.

Auf YouTube habe ich noch ein interessantes Video zu dem Thema gefunden:

Hier klicken!

Und zum Schluss möchte ich noch auf den Beitrag von Michael Koenig zur Spektroskopie von T-CrB hinweisen:

Hier klicken!

15.10.2024: Zeit für eine Fortsetzung, denn es haben sich neue Erkenntnisse ergeben :-).

Im entsprechenden Thread des Forums von astronomie.de gab Philipp, alias "gateway" den Tipp, auf der AAVSO-Seite eine

Karte mit Vergleichssternen zu generieren und mal einen anderen Vergleichsstern zu versuchen. Hier zu dem entsprechenden

Beitrag:

Hier klicken!

Das wollte ich machen und generierte mir diese Karte:

Darauf war erfreulicherweise mein bisheriger Vergleichsstern "HD 143128" mit vertreten (rot umrandet). Auf der zugehörigen

Liste wird die Magnitude auch im V-Band angegeben. Dieser Wert unterscheidet sich etwas von meinem bisher genutzten, welcher

nicht für das V-Band angegeben war:

Ich habe bisher eine Magnitude von 10,3 in meinen Rechnungen genutzt, AAVSO gibt hier fürs V-Band aber 10,167 Magnituden

an. In der Tabellenkalkulation habe ich durch verändern eines einzigen Zelleninhalts meine ganzen Messungen korrigieren können.

Hier nun die korrigierte Messkurve, inklusive der letzten Messung vom 13.10.'24:

Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, meine neue Messkurve auf die AAVSO-Kurve zu skalieren und übereinanader

zu legen:

Das sieht doch schon viel besser aus (man lernt halt nie aus ;-)

Update 23.09.2025

Nach eine Winterpause, in der T-CrB von meinem Standort aus nicht zu erreichen war, habe ich dieses Jahr so früh wie

möglich meine Messungen fortgesetzt, so war ich dieses Jahr zwei Monate eher am Ball.

Das Ergebnis möchte ich Euch nicht vorenthalten. Hier also meine aktuelle Lichtkurve:

Der Ausbruch der Nova lässt zwar immer noch auf sich warten, aber die Beobachtung des Tanzes der zwei Partner

umeinanader hat auch schon seinen Reiz.

--- wird fortgesetzt ---

reinhard.lauterbach@freenet.de